程序的链接

在上一章 程序的转换与表示 中,我们已经了解了程序从源代码到机器指令的转换过程,现在我们详细介绍其中的最后一步——链接。

基本概念¶

链接的必要性与定义¶

现代程序通常采用「模块化开发」,即:将程序按功能拆分成多个 .c 文件,各自编译为独立的目标文件。这样做的好处包括:

- 提升可维护性:修改某个功能模块后,只需重新编译对应文件;

- 提高开发效率:多人可并行开发;

- 增强代码复用性:公共模块可被多个项目共用。

但模块化也带来了新问题:不同模块间的符号如何关联?例如,一个模块中定义了变量 int counter;,另一个模块中使用了 extern int counter;。编译器在编译每个模块时,只能识别本文件的符号定义,它并不知道外部符号在哪定义,因此必须留下未解决的引用,等到链接阶段再统一处理。因此链接的任务,就是把所有的机器码模块、库函数以及全局变量组合成一个完整的、可以被操作系统加载和执行的可执行文件。

目标文件与 ELF 格式¶

在 UNIX/Linux 系统中,汇编得到的目标文件与链接得到的可执行文件的统一格式是 ELF (Executable and Linkable Format)。它是一种结构化的二进制容器,内部由若干段 (Section) 构成,常见段如下:

| 段名 | 含义 |

|---|---|

.text |

存放机器指令(代码段) |

.data |

存放已初始化的全局变量 |

.bss |

存放未初始化的全局变量 |

.rodata |

存放常量字符串和只读数据 |

.symtab |

符号表,记录符号的定义与引用 |

.rel.text、.rel.data |

重定位信息,说明哪些位置需要调整地址 |

链接器通过读取这些段的信息来进行符号解析和重定位。

GCC 基础¶

相比于在 Windows 进行 C/C++ 编程时需要自己额外安装编译器集合 MSVC (Microsoft Visual C++) 或 MinGW (Minimalist GNU for Windows),GNU/Linux 已经默认配置好了编译器集合 GCC (GNU Compiler Collection),我们可以利用 GCC 提供的 gcc 等工具快捷地使用编译器集合中的所有程序。

我们可以使用 gcc --version 命令查看当前的 GCC 版本:

| Bash | |

|---|---|

因此我们选择版本最相近的手册 gcc-11.5.0 进行阅读。

环境变量。对于当前路径下链接出来的可执行文件 demo,为什么 demo 无法正常执行,./demo 就可以正常执行?根本原因是 bash 默认执行 PATH 环境变量下的可执行文件,显然上述的 demo 可执行文件并不在 PATH 对应的路径下,那么 PATH 路径都有哪些呢?我们使用 echo $PATH | tr ':' '\n' 打印出来:

| Bash | |

|---|---|

能不能使用 demo 运行呢?有很多解决办法,但根本逻辑都是将当前路径加入到 PATH 环境变量。下面补充几个 gcc 和 g++相关的环境变量:

- 头文件搜索路径

C_INCLUDE_PATH: gcc 找头文件的路径;CPLUS_INCLUDE_PATH: g++ 找头文件的路径。

- 库文件搜索路径

LD_LIBRARY_PATH: 找动态链接库的路径;LIBRARY_PATH: 找静态链接库的路径。

编译选项。C/C++ 最基本的编译链就是 -E \(\to\) -S \(\to\) -c \(\to\) -o,每一个参数都包含前面所有的参数。下面主要讲讲 -I<dir>,-L<dir> 和 -l<name> 三个参数。

1)-I<dir> 顾名思义就是「头文件导入」的搜索目录。例如下面的编译语句:

| Bash | |

|---|---|

注意:当我们不使用 -o 参数指定 outfile 的名称时,默认是 a.out。

2)-L<dir> 顾名思义就是「库文件连接」搜索目录。例如下面的编译语句:

| Bash | |

|---|---|

3)-l<name> 比较有意思,就是直接制定了库文件是哪一个。正因为有了这样的用法,我们在给库文件 (.a 表示静态库文件,.so 表示动态库文件) 起名时,就只能起 lib<name>.a 或 lib<name>.so:

链接过程¶

链接操作由链接器 (Linker) 完成,主要有两件事:

- 符号解析 (Symbol Resolution)。解决「某个名字对应哪段内存」的问题;

- 重定位 (Relocation)。解决「这段机器码中引用的地址该改成多少」的问题。

链接过程的总体流程如下:

符号解析¶

符号解析过程。符号解析是链接的第一阶段。每个目标文件都有一个符号表,记录了该文件定义和引用的所有符号。链接器扫描所有 .o 文件,建立「符号与地址」的映射表,从而将每个引用符号对应到唯一的定义位置。

符号的分类与强弱。C 语言中,符号按照位置可分为以下三类:

- 本地符号 (Local Symbol):仅在本文件可见,如

static函数或变量; - 全局符号 (Global Symbol):在本文件定义,可被其他文件引用;

- 外部符号 (External Symbol):在本文件引用,但定义在别的文件中。

同时,C 语言还存在「符号强弱」之分:

- 强符号:函数定义、已初始化的全局变量。例如:

int counter = 1;; - 弱符号:未初始化的全局变量或

extern声明。例如:int counter;或extern int counter;。

链接器在解析符号时,有如下规则:

- 不能存在多个强符号同名;

- 若同时存在强符号与弱符号,采用强符号;

- 若全为弱符号,任选其一(通常按出现顺序)。

这套规则确保了程序中每个符号最终都能有且仅有一个实体定义。

重定位¶

符号解析完成后,链接器知道了每个符号的最终地址。接着,它需要将各个 .o 文件中代码和数据段的地址从「相对偏移」调整为「绝对地址」,这一步称为重定位。

重定位信息结构。在 ELF 文件的 .rel.text 或 .rel.data 段中,记录了哪些位置需要调整,通常包含以下信息:

- 偏移量:在段内需要修改的字节位置;

- 符号:要绑定的目标符号;

- 类型:重定位方式。

重定位的两种方式。以 x86 为例:

-

绝对重定位

R_386_32。将目标地址直接写入指令或数据中。适用于访问全局变量的情况; -

相对重定位

R_386_PC32。按当前位置计算目标的偏移量。常见于call、jmp指令。

链接类别¶

静态链接¶

静态库 .a 是若干目标文件的集合,本质上就是把一堆 .o 文件打包成一个归档文件。它通过 ar 工具创建,例如:

| Bash | |

|---|---|

当我们在链接时指定静态库:

| Bash | |

|---|---|

链接器会执行以下逻辑:

- 扫描主程序中未解析的符号;

- 在库文件中查找对应的定义;

- 找到后,将相应的

.o文件解包并合并进最终可执行文件; - 若库中未使用到的模块则被跳过。

静态库按需加载,这也是为什么库文件必须写在命令行的「引用者之后」的原因。例如 gcc main.o -lmylib 正确,而 gcc -lmylib main.o 可能失败。

动态链接¶

静态链接虽然简单高效,但存在以下问题:

- 磁盘浪费:多个可执行文件若都静态链接相同库(如

libc),会产生大量重复拷贝; - 内存浪费:多个程序同时运行时,各自都有一份库代码副本;

- 维护困难:库文件更新后,所有依赖程序都需重新链接。

为了解决这些问题,动态链接出现了,它让库文件在程序运行时按需加载。动态链接将库打包为共享对象 (Shared Object),通常扩展名为 .so。链接器在生成可执行文件时,并不复制库的代码,而是:

- 在可执行文件中记录对共享库的「引用信息」;

- 由操作系统在「程序加载时」将共享库映射到内存;

- 所有引用同一库的程序共享同一份库代码。

链接示例¶

对于下面的函数库与调用示例:

生成静态库文件 libvector.a 并链接至可执行文件 p1 中。共有以下三步:

1)将两个自定义库函数编译为可重定位目标文件 addvec.o 和 multvec.o:

| Bash | |

|---|---|

2)将两个可重定位目标文件打包成静态库文件 libvector.a:

| Bash | |

|---|---|

libvector.a 实际上是一个归档文件 (Archive),内部类似于 ZIP,只是存放 .o 文件,并带有符号索引表,方便链接器查找。

可以用 ar t libvector.a 查看内容,输出:

-L. 告诉链接器在当前目录查找库,-lvector 表示链接 libvector.a。

3)生成静态链接的可执行文件 p1:

| Bash | |

|---|---|

链接器的工作过程是:

- 扫描

main.o的未解析符号:发现add和sub; - 打开

libvector.a,从索引表中找到定义这些符号的目标文件; - 解包相应的

addvec.o与multvec.o,合并到最终的输出; - 执行符号解析与地址重定位,生成

p1。

未被引用的对象文件不会被加入,因此静态库体积较大但最终可执行文件只包含所需部分。

用 ldd 查看依赖:

| Bash | |

|---|---|

输出中不会出现 libvector.a 或任何自定义库,因为静态链接已经把库内容复制进了可执行文件中。若换成动态库 .so,则 ldd 会显示该库的路径。

生成动态库文件 libvector.so 并链接至可执行文件 p2 中。共有以下三步:

1)将两个自定义库函数编译为动态库文件 libvector.so:

| Bash | |

|---|---|

2)生成动态链接的可执行文件 p2:

| Bash | |

|---|---|

3)明确动态库文件的链接搜索路径,然后执行:

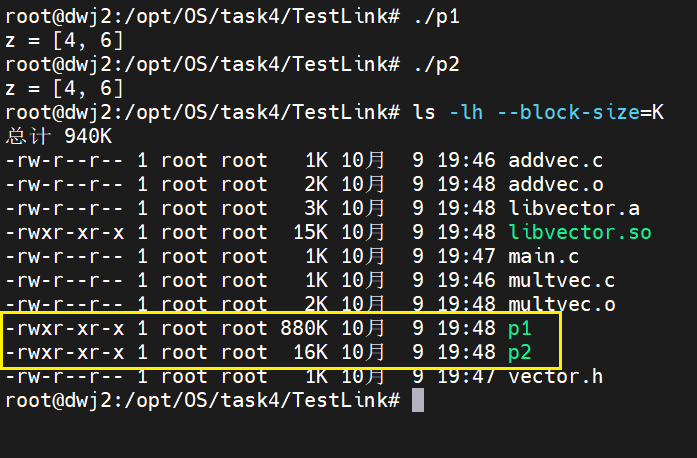

最后我们查看一下 p1 和 p2 详细信息,如下图所示。显然静态链接的可执行文件 p1 占用的存储空间远大于动态连接的可执行文件 p2。

对比分析¶

链接是程序世界的最后拼图,本质上这个过程就做了一件事:完成了从「符号名」到「内存地址」的映射。

我们重点介绍了静态链接和动态链接,前者注重独立完整,后者追求共享与灵活。这两种链接方式的对比如下表所示:

| 特性 | 静态链接 | 动态链接 |

|---|---|---|

| 链接时机 | 编译期完成 | 程序加载或运行时 |

| 文件体积 | 较大(包含库代码) | 较小(仅保存引用信息) |

| 内存占用 | 每个进程独立一份 | 多个进程共享 |

| 更新维护 | 需重新链接 | 更新库文件即可 |

| 启动速度 | 略快 | 需加载库文件略慢 |

| 典型应用 | 嵌入式系统、单文件发布 | 桌面程序、系统库 |